Когда я думаю о том, как всё начиналось, в груди становится тяжело. Мы с Иваном стали бабушкой и дедушкой слишком рано. Нашей дочери Свете едва исполнилось шестнадцать, когда родилась Алиса. В нашей деревне под Воронежем только и говорили, что о «позоре Соколовых». Мол, от кого угодно, но только не от нашей семьи — мы всегда были на виду, уважаемые, с достатком. Я работала главным бухгалтером на ферме, Иван колесил по стране за баранкой фуры. Деньги водились, дочку баловали… Вот только, видно, растили её в мечтах, а не в суровой реальности.

Светка в детстве была золото. Олимпиады, грамоты, танцы, французский. А потом — будто подменили. Замкнулась, огрызалась, на вопросы — «да» да «нет». А потом… В один день всё рухнуло. Пятнадцать лет, а живот — как арбуз. Мы сначала не поверили. Потом — скорая, больница, у меня чуть сердце не остановилось.

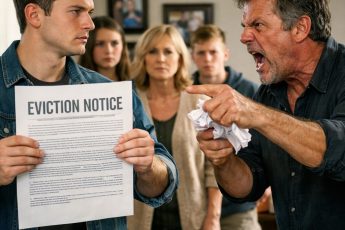

Её отец, мой Иван, рвал и метал, когда увидел того парнишку, но тот пришёл пьяный в стельку и даже имени дочери не запомнил. Алису он видел всего раз. Мы поняли: всё. Теперь мы — не бабушка с дедом. Мы — её мать и отец.

Света сказала, что хочет начать новую жизнь, и уехала в Воронеж. Поступила в институт, вышла замуж, живёт уже двадцать лет, будто ничего и не было. Детей не завела. Алису брать не стала. «Это не его ребёнок, он не поймёт», — сказала она. И с тех пор так и не приняла. А мы с дедом стали родителями заново. Только силы уже не те.

Когда Алисе исполнилось шесть, мы решили: деревня — не её будущее. Продали дом, купили двушку на окраине города, устроились на скромные работы — лишь бы стаж шёл. Переехали. В деревню — только на выходные. Всё ради неё.

Репетиторы, секции, поездки — мы экономили на всём. Я одно пальто три зимы носила, Иван сапоги подшивал. Но у Алисы было всё — новые телефоны, ноутбуки, поездки за границу. Когда она поступила в университет, мы продали участок, чтобы отправить её на стажировку в Шанхай. Потом — Париж. Потом — престижная работа в Москве.

Мы гордились. Верили — всё не зря. Всё ради неё.

А потом началось…

Сначала она перестала звонить. Потом отвечала односложно. Потом и вовсе замолчала. Если случайно встречала нас на улице — отворачивалась. Один раз на автобусной остановке увидели её. Обрадовались, подошли. А она — как незнакомым:

— Вы, наверное, меня с кем-то перепутали.

Я не сдержалась — заплакала. А она потом пришла и говорит:

— Бабуля, ну не дуйся. Ты же понимаешь, ты… простая. А мои друзья… они другого круга. Им не объяснишь. Что я им скажу? Про огород, про картошку? А дед — про радикулит после дальних рейсов? Это же неудобно…

Ей стыдно за нас.

Мы с Иваном не спали тогда всю ночь. Он курил на кухне одну сигарету за другой. А я плакала. Не просто от обиды — от предательства. Ведь мы же не чужие. Мы её подняли. Мы ночами не спали, когда она болела. Мы из последних сил вытягивали, чтобы у неё был светлый путь.

Потом у неё появился жених. Познакомила нас только тогда, когда потребовались подписи на ипотечных документах. До и после — ни разу не позвала, не сказала спасибо. Свадьбу отгуляли в ресторане — нас не пригласили. «Только близкие друзья», — сказала. Мы смотрели фотографии в соцсетях. Она — счастливая, красивая. А рядом — чужие люди.

Недавно я набралась смелости и высказала всё. А она лишь усмехнулась:

— Бабуля, вы — в прошлом. У меня другая жизнь.

Иван тогда сказал:

— Пусть живёт. Мы своё сделали. Пусть летит, не оглядываясь. Только пусть помнит — у любых крыльев бывает обледенение. И если однажды её начнёт затягивать вниз, вытаскивать будут только свои.

Мы остались вдвоём. Старики, да. Из глубинки, да. Но с сердцами, в которых живёт любовь к ней — несмотря ни на что. И пока мы дышим — она не одна. Хотя уже давно делает вид, что нас нет.

И только ночами, когда я молюсь перед сном, прошу одного: чтобы не пришлось ей однажды искать тех, кого сама оттолкнула… и не найти.