**Завещание**

Серафима сильно приболела. Ноги отказывались слушаться, голова болела всё чаще, сердце будто выскакивало из груди. А потом вдруг и руки ослабли – даже полведра воды принести стало невмоготу. В районной больнице поставили диагноз: гипертония да сердечная недостаточность. В довесок – горсть таблеток да прибор для давления, с которым теперь не разлучиться до самой смерти.

«И откуда напасть такая? – думала она. – Всю жизнь трудилась, усталости не знала, а теперь вот…»

Вспомнились врачебные наставления:

«Поберегите себя, не перегружайтесь, больше отдыхайте, гуляйте…»

«Легко им говорить! – усмехнулась про себя Серафима. – Видно, деревенской жизни и не ведали. А у меня и овцы, и огород, и дрова… Кто всё это за меня сделает? Помощи ждать не от кого – у каждого своих забот хватает».

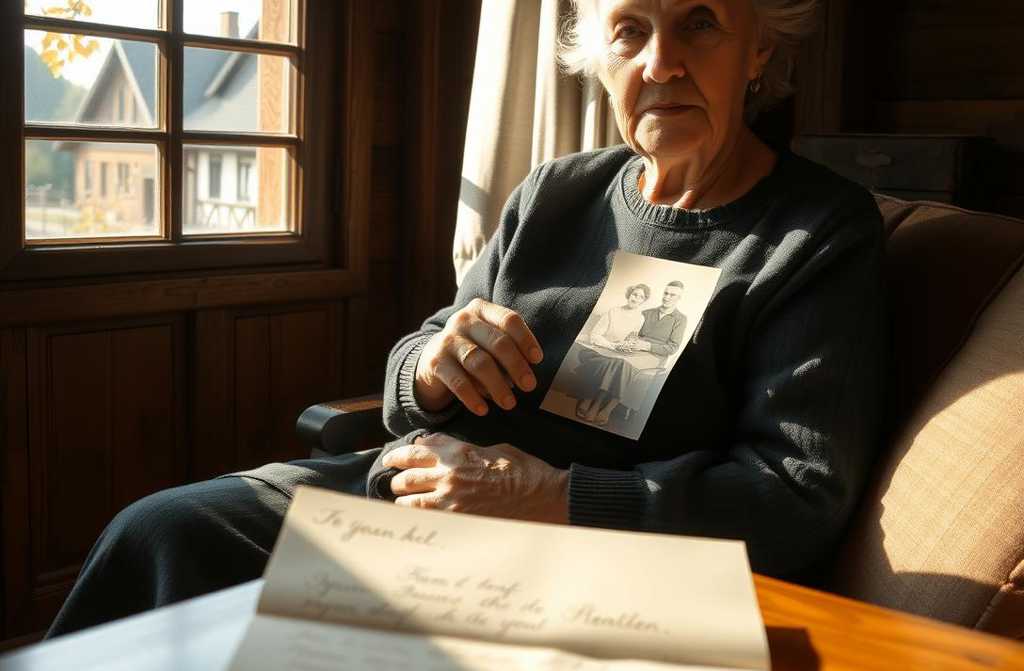

Мужа своего, Лаврентия, она схоронила пять лет назад. Умер тихо, во сне.

«Мужикам будто на роду написано раньше нас уходить, – размышляла она. – Видно, женщина крепче задумана. Лаврентий, слава Богу, до семидесяти дожил, а вот мне, видно, срок подходит…»

Мысль о том, что жизнь клонится к закату, давила и пугала.

«Жив человек, пока силы есть. А коль немощь пришла – одна мука…» – с горечью вздохнула она.

Дело было серьёзное. Трёх дочерей, которых растили вместе с мужем, теперь как ветром разметало. Две уехали в город, наведывались редко – больше по своим нуждам, чем проведать мать.

Старшая, Вера, приезжала – и каждый раз заводила разговор о дачниках:

«Мама, ну что ты дом пустуешь? Места тут – загляденье! Речка, поля… Я знакомых пристрою – деньги лишними не бывают».

«А сама что ж не приедешь отдохнуть?»

«Мам, ну ты же знаешь – Сашка наш любит на море».

Серафима знала. Была у них однажды – хватило. Зять оказался жмотом – скупость так и сквозила в каждом слове. Да, семья жила в достатке, квартиру обустроили, Веру на врача выучили… Но всё это меркло, когда она вспоминала, как он допрашивал жену:

«Сколько мяса взяла? Ну нельзя было дешевле найти? Пирожные зачем? Деньги на ветер! Так мы никогда свой дом не построим!»

«Да зачем нам дом? И так живём не хуже людей».

«Молчи! Не хуже Евсеевых, говоришь? Я из кожи вон вылезу, но докажу, что мы не лыком шиты!»

Вера замолкала – спорить было бесполезно. Единственное, на что Сашка не жалел денег – поездки на море. Не для радости, а чтобы перед людьми покрасоваться.

«Зачем доказывать-то? – думала Серафима. – Живи в своё удовольствие да не зарься на чужое…»

Жаль было дочь – потихоньку и она стала такой же. Как водится: с кем поведёшься, от того и наберёшься.

А однажды Серафима случайно подслушала разговор зятя:

«Уговори мать дом продать. Крепкий, под дачу сойдёт. Я покупателя подыщу – нам долю перепадёт».

«А мать куда?»

«У неё ещё две дочери есть…»

После этого Серафима к ним больше не ездила.

Средняя, Надежда, была полной противоположностью сестре – ни мать, ни хозяйство её не интересовали. Приезжала в деревню, словно на курорт – в купальнике, который местные прозвали «ниже пояса». Сельчане звали её «блатной». В огород зайдет – ягодку сорвёт, редиской похрустит, а сорняк выдернуть – это уж извините, маникюр жалко.

В последний раз нагрянула после третьего развода – душу успокоить.

«В кого она такая? – удивлялась Серафима. – Первый-то муж – золото, и Колька в него пошёл. А ей с порядочными скучно!»

Двух последующих мужей она так и не увидела. Жаль было внука – мешал Надьке «устраивать личную жизнь». В конце концов отец забрал Колю к себе. Новая жена его, Катерина, оказалась доброй, приняла мальчика как родного.

Каждое лето внук гостил у бабушки. После смерти деда с ним стал приезжать и отец. Глядел хозяйским глазом – то скворечник починит, то сено для овец запасёт. А Коля везде за ним по пятам – и дело спорилось, и душа радовалась.

После четвёртого класса Коля поступил в Суворовское – с детства мечтал о погонах. Писал бабушке письма, та отвечала – грела душу надежда, что когда-нибудь в деревню явится статный офицер, и она сможет им гордиться до последнего вздоха.

Младшая, Люба, была отрадой. Жила в соседнем селе с мужем Артемием – семья крепкая, домовитая. Душа в душу. Сестёр сторонилась – не могла простить их чёрствость. К матери наведывалась часто, обнимала её, как в детстве, и подолгу молча сидела, слушая тихий мамин голос. Серафима могла говорить с ней обо всём – знала, что не осудит, не перевернёт слова.

После смерти Лаврентия они стали ещё ближе. Люба уговаривала мать переехать к ним – комната свободная есть. Но Серафима отнекивалась, пока силы были. А теперь… Вопрос встал ребром.

Она знала – у Любы ей будет хорошо. Но как оставить дом, в котором всю жизнь прожила? Представляла заколоченные окна, пустые комнаты – сердце сжималось от тоски и вины. Но выбора не было…

***

Люба не торопила мать – понимала, что та должна свыкнуться. А пока стояло лето, тёплое, ласковое. Серафима медленно прощалась с домом, привыкая к мысли, что скоро всё это останется в прошлом.

К концу сентября зарядили дожди – холодные, тоскливые. И в душе поселилась тревога: «А вдруг что случится? Кто поможет? В деревне даже фельдшера нет…»

Перед отъездом пошла на могилу к мужу.

«Вот и я, Лавруша… Может, в последний раз. Заболела что-то – видно, недолго мне осталось. Всю жизнь с тобой прожили, скоро и там встретимся… А может, ещё поживу – внуков повидать, Любе помочь…»

Она не стала говорить дочерям про завещание – не хотела ссор. Сосед Степан ездил в город к нотариусу – и она с ним. Переписала дом на Любу. Пусть распорядится как знает.

«Верке всё мало – лишь бы ещё кусок отхватить. Надьке вообще ничего не надо – живёт сама по себе. Да и Бог с**Завещание** *(продолжение)*

И лишь когда стемнело, а в доме воцарилась тишина, Серафима тихо прошептала в пустоту: «Ну что ж, значит, так тому и быть…».