Свёкры позвали нас в гости. Когда я увидела их стол, дух захватило от изумления.

Трое суток я готовилась к их приходу, будто перед государственным экзаменом. Росла я в селе под Курском, где хлебосольство было не обычаем, а священной обязанностью. С малых лет мать твердила: гость должен уйти с полным брюхом, даже если последнюю курицу со двора придётся зарубить. У нас в хате стол всегда гнулся от яств — солонина, домашняя ветчина, солёные грибы, пироги с капустой. Это была не просто еда, а доказательство почтения, знак сердечности и щедрости.

Наша дочь Даша вышла замуж полгода назад. Со свёкрами мы виделись, но лишь в кафе да на свадьбе. В нашей хрущёвке на окраине они ещё не бывали, и я переживала, как пройдёт встреча. Сама предложила им зайти в воскресенье — хотелось сойтись поближе. Свекровь, Татьяна Ивановна, согласилась, и я тут же засучила рукава: скупила полрынка, наготовила закусок, испекла фирменный медовик. Гостеприимство у меня в жилах, так что выложилась по полной, чтоб не ударить в грязь лицом.

Свёкры оказались людьми учёными — оба преподавали в институте, с манерами, что сразу внушали почтение. Боялась, разговор не сложится, что повиснет тягостное молчание, но вечер прошёл на редкость душевно. Говорили о будущем молодых, шутили, смеялись, засиделись за полночь. Даша с мужем подтянулись к вечеру, и стало ещё теплее. На прощанье свёкры пригласили нас к себе через неделю. Я поняла: им у нас пришлось по нраву, и на сердце потеплело.

Приглашение придало мне крылья. Даже обновку купила — тёмно-зелёное платье с кружевным воротничком, чтоб выглядеть по-людски. Конечно, снова напекла медовика — магазинные торты мне претят, в них жизни нет. Муж, Иван, с утра ворчал, что хочет перекусить, но я отрезала: «Татьяна Ивановна готовится к нашему приходу! Придёшь сытым — обидишь её! Потерпи». Он крякнул, но подчинился.

Когда мы приехали в их новенькую трёшку в центре, у меня глаза на лоб полезли. Ремонт — будто с картинки журнала «Квартирный вопрос»: дорогая мебель, хрустальные люстры, ковры с узорами. Я предвкушала уютный вечер, но когда нас провели в зал и я увидела их стол, сердце ёкнуло. Он был… пуст. Ни крошки, ни ломтика, даже салфеток не положили. «Чайник поставить?» — спросила свекровь с лёгкой улыбкой, будто так и надо. Единственным угощением стал мой медовик, который она расхвалила и попросила рецепт. Чай да кусок торта — вот и весь «пир горой».

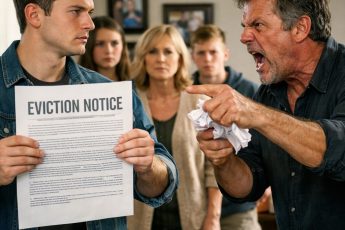

Я смотрела на этот голый стол и чувствовала, как внутри закипает злость. Иван сидел рядом, и я видела, как у него в глазах мелькает голодная тоска. Он молчал, но я знала: он считает минуты до бутерброда с колбасой дома. Я скривила улыбку и сказала, что нам пора. Поблагодарили, попрощались, а свёкры, будто ничего и не случилось, объявили, что скоро снова заглянут к нам. Ещё бы — у нас-то стол всегда ломится, а не пустует, как после блокады!

В машине, по дороге домой, я не могла отвязаться от этих мыслей. Как можно так встречать гостей? Я думала о разнице между нашими семьями, о пропасти в понимании хлебосольства. Для меня стол — душа дома, а для них, видно, просто подставка для вазы. Иван молча курил у окна, но я знала: он грезит о жареной картошке с луком, что ждёт нас в холодильнике. Утром я не дала ему поесть, а теперь он смотрел на дорогу взглядом обманутого путника. И я чувствовала себя обманутой — не едой, а холодностью, которую не ждала от людей, ставших нам роднёй.